なぜ?企業がカーボンニュートラルに取り組む理由。

もくじ

- はじめに:企業活動と「脱炭素」は無関係ではいられない時代

- 世界の流れ:カーボンニュートラルは新しい「常識」

- 取引先・投資家・消費者の「見る目」が変わってきた

- 国や自治体の規制強化と制度の進化

- 今始めることが、中長期的な“リスク回避”と“競争力強化”に

- まとめ:環境の話ではなく、経営戦略の話

1. はじめに:企業活動と「脱炭素」は無関係ではいられない時代

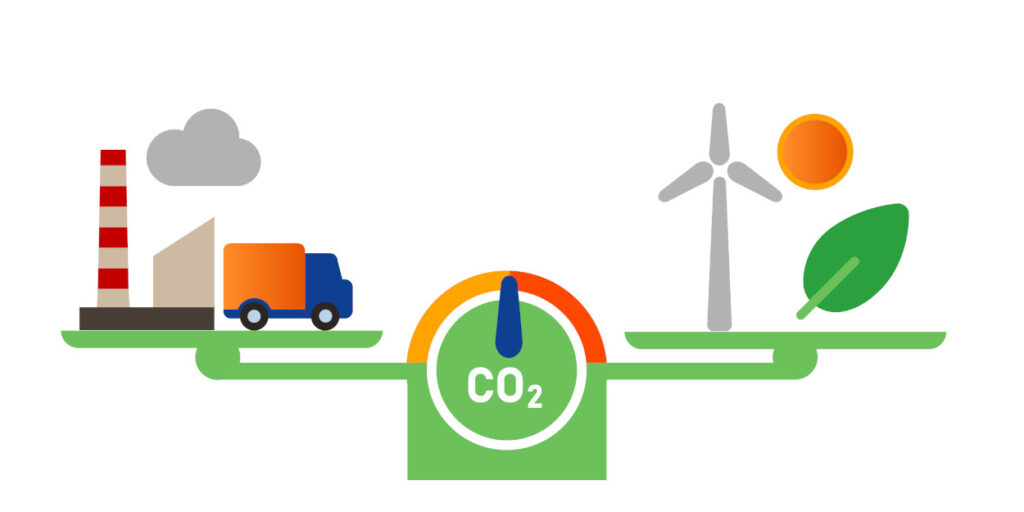

近年、ビジネスの現場でも「カーボンニュートラル」や「脱炭素」という言葉を聞く機会が増えました。

「環境に配慮するのは大事。でも、コストもかかるし、うちにはまだ関係ない話では?」

そんな風に感じている企業もあるかもしれません。しかし実際は、多くの企業がすでに“やらざるを得ない”状況に直面しています。

2. 世界の流れ:カーボンニュートラルは新しい「常識」

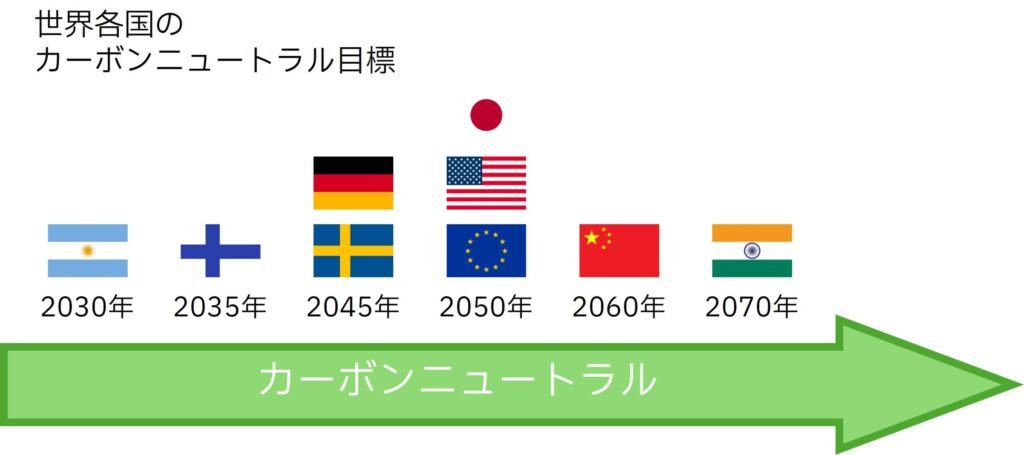

EUやアメリカをはじめとする各国も、2050年カーボンニュートラルを目標に掲げ、脱炭素社会へ大きく舵を切っています。

日本でも同様の宣言がなされ、政府も企業活動におけるCO₂排出量の削減を本格的に求めるようになりました。

この流れに乗らなければ、海外との取引や投資の対象として不利になってしまう可能性があります。

3. 取引先・投資家・消費者の「見る目」が変わってきた

ESG投資(環境・社会・企業統治を重視する投資)が拡大する中、CO₂排出量の多い企業は、投資先やパートナーとして選ばれにくくなっていく傾向にあります。また、BtoBであっても、サプライチェーン全体の排出量を測定される中で、下請けや取引先にも削減努力が求められています。

つまり、自社だけでなく、他社との関係性にも影響する時代になりつつあるのです。

4. 国や自治体の規制強化と制度の進化

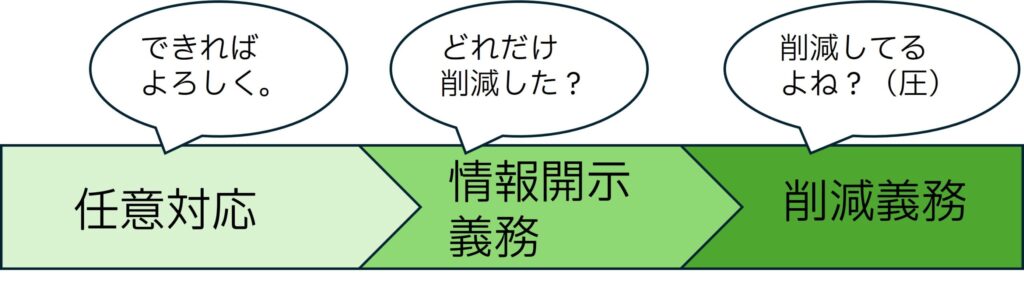

2024年の改正省エネ法では、非化石エネルギーの使用比率の報告義務や、エネルギー使用状況の把握・提出義務の強化が盛り込まれました。今後、排出量の把握や削減行動が義務化・数値化されていく可能性が高まっています。

5. 今始めることが、中長期的な“リスク回避”と“競争力強化”に

カーボンニュートラルへの対応は、将来的に不可避なものです。今から段階的に取り組めば、将来の制度対応や取引環境の変化にスムーズに対応できます。さらに、エネルギーコストの削減や企業イメージの向上といった副次的なメリットも見込めます。

6. まとめ:環境の話ではなく、経営戦略の話

カーボンニュートラルは単なる「環境問題」ではなく、企業の持続的な成長に関わる戦略課題です。今この瞬間から準備を始めた企業こそ、将来の変化にも柔軟に対応できる“しなやかな強さ”を持つと言えるでしょう。